ガスミュージアムブログ

収蔵資料を紹介します。【その6】

連日ニュースをはじめ、さまざまなメディアで話題となっている「EXPO 2025 大阪・関西万国博覧会」ですが、今から150年近く前に東京でも博覧会が開催されていました。

今回は、その博覧会の様子が描かれた作品を紹介します。

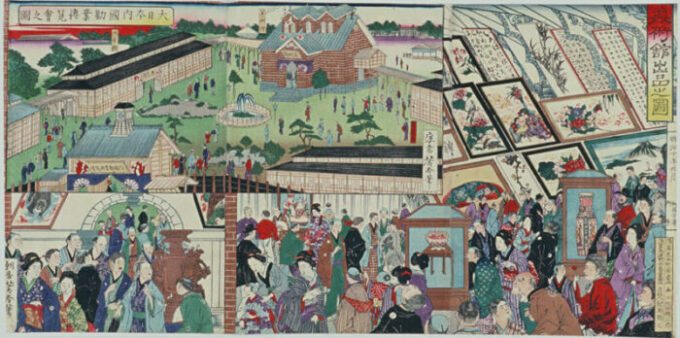

今回紹介するのは、歌川芳春による「大日本内国勧業博覧会之図 美術館出品之図」という作品で、明治10年(1877)に現在の東京・上野公園で開かれた「第一回内国勧業博覧会」の様子が描かれています。

歌川芳春

「大日本内国勧業博覧会之図 美術館出品之図」

明治10年(1877)

作品には、天井までの壁一面に書や絵画が掲げられ、床には焼き物などの工芸品が展示され、館内を見学する人々の賑わいとともに、左上には美術館の外観を中心に、博覧会会場の風景が差し込まれる構図で描かれています。

この作品だけで、博覧会会場の内外の様子をうかがうことができます。

この催しは、日本が参加した1873年のウィーン万国博覧会を参考に、内務卿の大久保利通のもと『富国強兵・殖産興業』をスローガンに、内政を重視した近代化政策の一環として政府主導で開催されました。これまでも博覧会と称した催しはありましたが、ほとんどは名宝や珍品を集めて観覧させることが目的でした。しかし、この博覧会は万国博覧会ではなく、「内国勧業」とあるように、国内の殖産興業を目的としたものでした。

現在の東京国立博物館が建つ寛永寺本坊跡に建てられた煉瓦造の美術館を中心に、左右対称に東本館と西本館が設けられ、その内部は機械・園芸・農業など6地区に分かれていました。各地から出品された品々は、素材や製法、品質のほか、効果や価値、価格なども考慮して審査され、最高賞の鳳紋賞牌を受賞したのは、臥雲辰致(がうん たつむね、「たっち」または「ときむね」とも読む説あり)のガラ紡機です。

また、時計塔が設置された会場入口の門前には売店が並び、上野広小路から進む道脇では風車による揚水ポンプの実演も行われていました。

この博覧会は明治10年(1877)8月21日から11月30日まで開催され、総来場者数は454,168人に達しました。

以後、内国勧業博覧会は東京のほか、京都や大阪で合計5回開催されましたが、回を重ねるごとに娯楽性の強い催しとなっていきました。

最新の記事

テーマ別

- HOW TO MUSEUM (3)

- おしえて!ガスタッフさん (3)

- お知らせ (13)

- イベント・ワークショップ (135)

- ガス灯を探しに行こう! (15)

- バックヤードから (13)

- ミュージアムショップ (2)

- 企画展 (12)

- 展示 (26)

- 日々のできごと (64)

- 東京の街~くらべる探検隊~ (19)

- 瓦斯野炎男の美味しいミュージアム (21)

アーカイブ

- 2026年

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年