ガスミュージアムブログ

収蔵資料を紹介します。【その4】

紹介資料:「ガスドライヤー」

販売年:昭和40年(1965) 販売価格:¥7,500-

写真の箱形の製品は、一見するとどんな使い方をするガス器具か分かりませんが、実はガス衣類物干器で

「ガスドライヤー」の名称で販売されていた製品です。

ガスの燃焼熱を利用した衣類乾燥機は、回転式のものが昭和30年(1955)に登場していますが、価格は

¥135,000-と大学卒公務員の月収が¥8,700-であることから見ても大変高価なものでした。

同年にはタオルハンガーを模した「ガス軽便物干器」(価格\3,900-)も発売されており、こちらはそれなりに

売れたようで、現在当館でも複数台所蔵しております。

その後回転式の製品は改良や価格低減を図った製品が登場する一方、「ガス軽便物干器」の後継機として

登場したのが今回紹介する製品です。

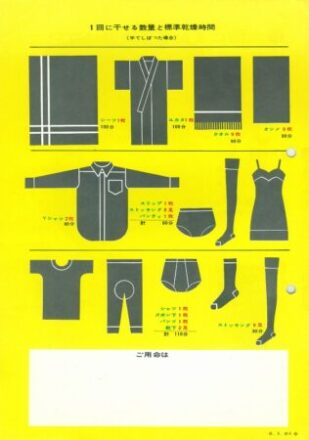

カタログ ガスドライヤー 表紙 昭和41年

カタログ ガスドライヤー 裏表紙 昭和41年

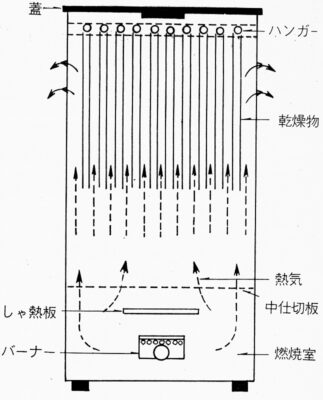

洗濯物を乾かす方法は、図のように箱の中に洗濯物をつり下げて、箱の下部に設置したガスバーナーからの

燃焼排気を遮熱板や敷板を介して、その上部に配置した洗濯物の水分を蒸発させて乾燥させます。

ふたを閉めることで洗濯物全体に燃焼熱がまわり、側面のスリットより蒸発した水分と共に庫外へ放出されます。

構造がシンプルで手軽に洗濯物を乾燥できる製品として開発されました。

ガスドライヤー 構造図

当時販売のターゲットとしては、街中の店舗兼住宅などの屋外に物干し場を確保できない住宅や

「赤ちゃんのおしめ」の乾燥利用が、新聞広告やカタログで大きく取りあげられています。発売にあわせて

一歳未満の赤ちゃんの母親に向けたキャンペーンもおこない、親子100名の方に製品を提供してモニター

アンケートの実施もおこないました。

現在の私たちからすると「紙おむつを使えば」と考えますが、現在の私たちがイメージする紙おむつが

登場するのは昭和50年代(1970年代後半)のことで、それ以前は布製のおむつを洗濯して繰り返し使うことが

普通でした。

天候に左右されず毎日おむつを洗濯乾燥することは大変なことで、赤ちゃんの成長期にもよりますが、

交換のための布製のおむつを毎日準備することは大変な労力でした。

今回紹介をしている製品は寄贈者の方のお話しによると、自身が生まれた後に祖父母の方がおしめを乾かす

ために購入されたと伺っており、大切にされていた製品を寄贈いただきました。

販売当時の製品のコンセプトを実際にたどることができる製品でもあります。

次回はどのような資料が紹介されるのかを楽しみにお待ちください。

最新の記事

テーマ別

- HOW TO MUSEUM (3)

- おしえて!ガスタッフさん (3)

- お知らせ (13)

- イベント・ワークショップ (134)

- ガス灯を探しに行こう! (15)

- バックヤードから (10)

- ミュージアムショップ (1)

- 企画展 (12)

- 展示 (26)

- 日々のできごと (64)

- 東京の街~くらべる探検隊~ (19)

- 瓦斯野炎男の美味しいミュージアム (19)

アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年